|

マザーPC製作計画

go to the bottom

目的:このサイト、Landcellもそれなりに成長してきているので、データ管理もかねてマザーPCを持とうかと思う。ただ、普通に購入できる既製のPCだと、容量などの問題もあるので、オリジナルのPCを考えている。

方法:そういうわけで、オリジナルの自作PCということになるが、スペックについては予算の都合もあるのであまり欲張らず、シンプルなもので取り掛かりたい。つまり、使用する用途の方向性の問題で、頻度の少ないと思われる部分の経費は抑えていくという方針で。

製作工程:どの程度のものができるか今から楽しみだが、少しずつ進めていきたい。また必要に応じて、パーツのグレードアップも考えているが、まずは、コンパクトかつシンプルなもので。工程日記をつけてもいいかな。

copy right(c) 東映、松本零士

|

|

|

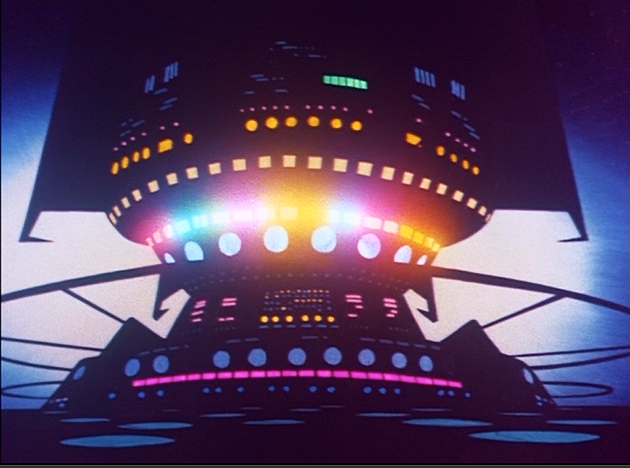

999中枢コンピューター

CRAY X-MP48

|

中枢大コンピューター:

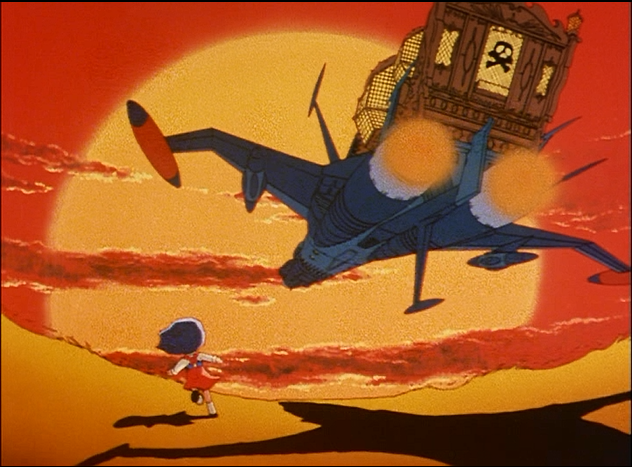

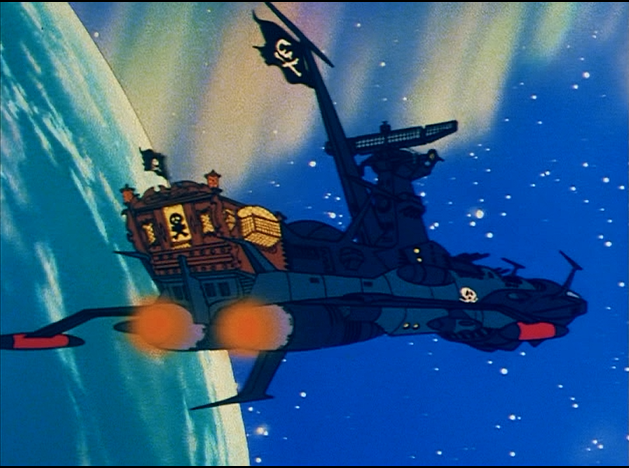

少し予算が取れるようになったので、アルカディア号の中枢大コンピューターを意識して、考えてみることにしたい。つまり、既成のコンピューターが普通のPCとすれば、それを超えるものになるので、スーパーコンピューターといっていいかもしれない。オーバークロックさせることになる。2021年(令和3年)現在、世界一の高性能コンピューターは「富岳」ということだが、コンピューターもそれにどんな仕事をさせるかで、性能の如何は評価が分かれる。たとえば、CPUもRyzenを、数十基搭載させて、ハイパフォーマンスを訴えても、できる仕事は、一基でする仕事と変わらなかったり、逆に一基に劣る場合もあるかと思う。つまり、一騎当千ならぬ一基当千である。どういうことかといえば、例えば狭い路地を走るのには、11トントラックで走るより、Kか原付で走るほうがいい仕事をする。海釣りに出かけるのに、ボートで出かけるほうが超豪華フェリーに乗って出かけるよりいいに決まっている。膨大な量のメモリーを要する仕事には、体育館のような倉庫が必要だが、倉庫がデカすぎるとかえってコンパクトな仕事には向かないなど、コンピューターの性能は一概に言えないところがあるからね。この思想を基軸にして開発に着手する。

copy right(c) 東映、松本零士

このたび、管理者からコンピューター開発担当を任命されましたトチローです。ここからは、進行は、わたくしが進めて参ります。管理者から、コンピューター開発について厳しいご意見がありましたので、できる限り意に添うように配慮していきたいと思います。まず、スペックについてですが、オープンにしないほうがいいとのご意見でしたが、なるほどごもっともな意見と思われましたので、配慮いたします。ですが、工程記録はあるほうがいいとも思われますので、できる限り、スペックは伏せて、進めることも可能ではないかと思われます。ということで、よろしくお願いいたします。

2021年5月4日

スーパーコンピューターと呼べる最初のコンピューターは1982年、CDCとCRAY ほぼ同時に二つの企業が世に送り出した。そのうち、CRAYが手掛けた基種が CRAY

X-MP48 で、スーパーコンピューターのマザーと呼べるものだと思う。アルカディア号の中枢大コンピューターは、それより先、1970年代にすでに世に送り出され知られていたので、中枢大コンピューターが、CRAYモデルをヒントにデザインされたわけではないことは、断っておかなければならない。このCRAYのスーパーコンピューターは、当時、数基が世界のいくつかの国に配備され、そのうちの一基は日本のNational

Aerospace Laboratory(現JAXA)に配備されている。で、まずは、マザーである。ここが、コンピューターの本体になる。

ところで、コンピューターをアルカディア号の中枢大コンピューターのようにデザインしようと思えばできると思うけど、静岡の模型製作会社と共同開発すればいいわけなんだが、面白いと思うんだがなあ。まあ、売れないだろうけど 大体そんなハイスペックなコンセプトの商品、よほどのもの好きでないと欲しがらないだろうしねえ。しかし、気は心、機能だけでなく、デザインも兼ね備えることが、生活を豊かにする。機能面だけで、世界を作れば、この世はそれこそコンピューターワールドなんだな 大体そんなハイスペックなコンセプトの商品、よほどのもの好きでないと欲しがらないだろうしねえ。しかし、気は心、機能だけでなく、デザインも兼ね備えることが、生活を豊かにする。機能面だけで、世界を作れば、この世はそれこそコンピューターワールドなんだな 。 。

要はPCケースをそれっぽくデザインすれば、また違った趣があるわけなんだが、実際には、場所をとるし、現行のキット、デスクトップ型にしろ、ノート型にしろ、そういったものから紆余曲折を経て現行のモデルに落ち着いてきているわけだから、今市場に出ているものの形状というのはそれなりに理解できるし、バランスもとれたいいものになっているわけだね。しかし、ある程度本格的なものを求めた場合、ある程度の容積が必要になるわけだから、そこはデザインのバリエーション、単に箱型のみならず、零士ワールド型があってもいいな。マザーボードを設置する場所と、その周辺環境の柔軟性、ゆとりある空間を意識すると、ある程度の大きさはやむを得ないし、それゆえに、大きくなることでデザインの自由度も増してくるはずだ。

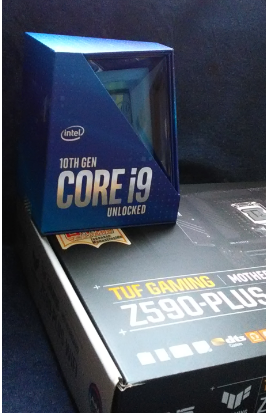

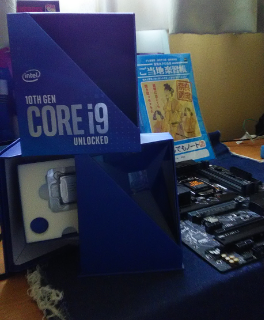

いまCPU市場は、かつてのIntel 独占市場時代から移って、Ryzenモデルがかなりの勢いで広がってきている。マザーボードもそれに対応したものが必要なわけだし、かなりのハイパフォーマンスを持ったものになってるな。IntelのCoreシリーズも第11世代になって、じゃあ11世代が一番性能がいいのかといえば、単純に後の世代のほうが高性能というわけでもないので、ここは試案のしどころになっているな。しかし、第7世代から後の9-10世代までは、後期世代のほうが性能がよさそうだし、しかし、11世代はどうなんだ。ムーアの法則とはまた違った基準になるとは思うけど、すぐには後期モデルに飛びつかずにじっくり選んだほうがいいのかもしれない。それでも最終的には選ばなければ話が進まないので、これはと思う基種を半分直観も含めて選んで搭載することになった。そういうわけで、ここは一応OK.で、次に進めることになる。

2021年5月5日

さて、自作でコンピューター制作といっても、すべて一から手作りというわけにはいかないので、各々のパーツは市販のものを用いることになる。CPUも今市場に出ているものの中から選択しなければならない。IntelのCoreシリーズは定評があるが、市場での人気はAMDのRyzenシリーズが勢いがある。性能から見ても、Intelの超ハイエンドクラスのCorei9シリーズを凌駕するRyzen9シリーズが出ていて、今のところこのシリーズ以上のものはない。16コア、32スレッドの圧倒的なハイパフォーマンスに仕上げられている。オーバークロックも可能で、意欲のある方にお勧めだ。お値段はというと、CPUだけで10万円超になる...w。しかし、これ一基で相当のパフォーマンスが期待できるので、たとえば、重量級のハイパー3Dゲームや、動画編集も楽勝だ。まさに一基当千を期待するなら採用してみてはどうだろう。

2021年5月9日

スパコンの開発は全く尊重されるべきものだと思うが(「富岳」)、つまり情報処理の技術開発として、次世代のコンピューター開発という意味でも、また、量子コンピューターの開発などもあり、大いに結構だと思う。ただあくまでこれは技術開発の域を出ていないし、それでいいということなのだと思うが、つまりコンピューターの目的の一つに、ユビキタスインターネットがあり、世界のどこともつながっていないコンピューターは、本来の役目を担えるのかということになる。

研究開発に特化した、完全に世界とはセパレイトされたシステム。ここのところの評価は難しい。そこはあえて一線を画して、進められていることになると思う。現在、世界標準のWindowsがOSとして利用されていないのも、ネットワーク環境から外れる、ことを意図していると思える。

そのとき、計算速度が速くとも、情報処理として、なにができるか。ここは非常に興味のあるところではある。

「京」はどの程度活躍したのか、技術開発に大いに貢献したというべきなのかもしれないが、開発の注目が 「富岳」に移ったことで、結局のところ学術用に使うとか、汎用性とかは、その開発目的として意図してなかったのではないかと思える。次世代CPU開発への応用、最先端の情報処理技術の開発、そういったもののための開発なのだろう。

したがって、おそらく、これを利用して何か特別な知識、出てこないだろう。マスクから漏れ出るコロナウイルスがいかにして感染に至るかの解析....これは別に特別な知識ではなく、「富岳」を使わなくとも解析できるはずだ。しかし、超高速の演算が可能、とても夢のある世界で、今後の展開に期待したい。

さて、スパコンについて考えることは、マザーコンピューターとは何かという問題提起になる。マザーコンピューターとは、情報の一括管理できるコンピューターと言っていいかもしれない。したがって、現在開発が競われているスパコン、これはマザーコンピューターとは言えない。

Landcellで製作しようとしているスーパーPC(要は自作PCなのだが)、これは、あくまでスーパーパーソナルコンピューターなので、いわゆるスパコンとはまた違った次元のものだ。ただし、マザーコンピューターである。ここのところは違いを明確に認識しておきたい。

マザーPC製作工程

2021年5月9日

さて、ちょうど今日、5月9日は母の日なので、マザーPC製作開始には好日かと思う。前述よりスパコンとスーパーPCとの違いがお分かり頂けたかと思うので、ここからはもう少し楽しみながら進めていきたい。

進捗状況も随時 up しながら、楽しんでいきたいのでよろしく。

まず、全工程としては

1)マザーボード確認

2)CPU、メモリの選択

3)CPU、メモリの設置

4)M.2 SSDの設置

5)PCケースの準備確認

6)電源ユニット設置

7)マザーボード設置

8)HDDの選択

9)HDDの設置

10)水冷式CPUクーラーの設置

11)配線作業

12)グラフィックボード設置

13)周辺機器の設置

のような流れになります。

スペックについては、見る人が見ればわかると思うので、完成まではコメントはなし。ということで。

2021年5月10日

1)マザーボード確認

マザーボードをどの程度のものを選ぶかは、CPUの選択に相関する。マザーボードにはチップセットというパーツが搭載されていて、これはマザーボードに接続する各パーツ(CPU、SDD、HDD、メモリなど)とマザーボードの間でデータを橋渡しする役割がある。だから、どんなマザーボードを選んでもいいというわけではなく、性能や目的に応じて、選択が絞られてくるので、注意が必要だ。

想定するメモリ、オーバークロックへの対応機種か、CPU~メモリ~その他、対応関係をよく注意して選びたい。例えば、Intel の Corei9 シリーズでも第9世代対応のマザーボードでは、第10世代には対応していないので、第10世代の Corei9 を用意して、Intel300シリーズチップセット搭載のマザーボードに乗せようと思っても失敗する。第10世代はソケットの形状が第9世代のLGA1151からLGA1200に変更されているので、互換性がないからだ。もしこれから考えている人がいれば、注意しよう。

2021年5月14日

2)CPU、メモリの選択

CPUの選択 copyrights 東映 松本零士

CPUはFig.の通り。

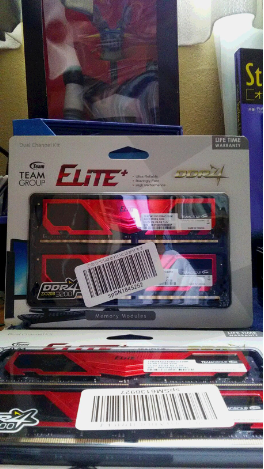

メモリの選択

CPUが対応するメモリの規格は、第10世代ではCoreiシリーズがDDR4-2933、それ以上になるとオーバークロックメモリになる。今回採用したマザーボードASUSのZ590は、CPU、メモリ共に心はひとつなので、DDR4-3200 32GBx1 のデュアルバイデュアルを組むことにした。あとは、”乗り掛かった船”、”私たちの心はアルカディア号と共にある”である。

2021年5月15日

3)CPU、メモリの設置

マザーボードCPUソケットにCPUを設置。 つづいて、メモリスロットにメモリを装着したところだ(デュアルxデュアル)。

このあと、IntelのSSD6(1TB)を設置することになるが、後の工程で、8TBのHDDを用意しているので、そこそこの容量は確保できることになるかと思う。

コーヒーブレイク.. コーヒーブレイク..

デジタルとアナログの境界。コンピューターによる演算スピードの進歩とメモリの拡大によって、膨大な情報を瞬時に処理できるようになり、また、画像の解像度が4K時代になってきたように、これまでの常識をはるかに超えた映像処理が可能になると、デジタル画像はもはやデジタルというより、限りなくアナログに近づいて、両者の境界、この両者を二つの山と観たとき、両者の谷は隆起して、もはや谷は存在しなくなって、境界と呼べるものが無くなっているようにも思える。

そのとき、アナログを楽しむことの意味また、デジタルを楽しむことの意味は曖昧になり、たとえば、リアルとバーチャルの区別がつかない精神世界へと迷い込んでしまうという落とし穴、あるいは迷路と呼ぶべきか、が問題になる。いや、すでになっていて、社会現象のひとつ、現代社会の病理のひとつとなっているような気がする。

つまり、楽しめるデジタル、また、楽しめるアナログ、というのは両者を隔てたところにあって、その境界には、はっきりとした谷があり、明らかにそれらは、別の世界だと区別できるところ、ここがちょうどいい場所なのではないか、そんな気がしてならない。

2021年5月16日

4)M.2 SSD の設置

Intelの SSD6(1TB)を採用した。SSDはPCIexpress の速度の違いによって、二種類に分けられる。このSSD6は、NVMe対応、内部的に高速なPCIeでお勧めだ。このほか、2.5インチSSDがあるが、HDDと同じ、SerialATA(SATA)で接続するタイプで、転送速度は遅くなるが、コストは割安になるので、コスト面を気にするならお勧めだ。また、マザーボード内に設置するM.2タイプと違い外付けタイプになるので、追加容量が欲しいなら、後付けも可能なので、いいかもしれない。

ということで、マザーボード完成!  おめでとう! おめでとう!

5)PCケースの準備確認

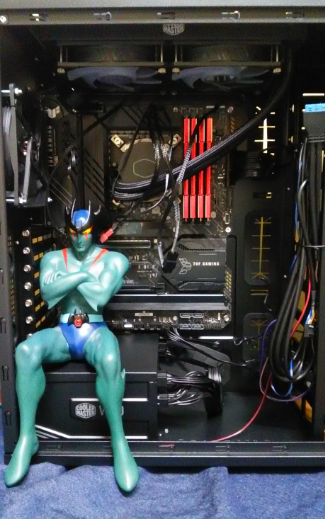

PCケースの準備作業に入る。私たち(私トチロー、管理者様他スタッフ一同)の心はアルカディア号と一つである。ということで、乗り掛かった船なので、船アルカディア号をケースに乗せてみた。

コーヒーブレイク... コーヒーブレイク...

デジタルとアナログの境界。製作工程を通して、その記録を残すことの意味は、アナログの現物を撮影、デジタルの映像に残すことに他ならない。現物はアナログだが、映像はデジタルである。その境界とは、今まさに操作しているコンピューターに他ならない。そして、その境界であるところのコンピューターを今まさに製作しているのである。このデジタルとアナログの谷間に、船を浮かべ、それが沈むか、進むか、そこが問題なのである。

copyrights 東映 松本零士

さらにその境界とは、コンピューターというシステム全体から、その周辺機器であるモニター画面、そこへと関心の対象が収束していく。そのモニター画面の向こうは、アナログであるこちら側と、デジタルであるモニター画面、そしてその向こうにあるコンピューター内部、この両者が、あたかも鏡面関係、しかし、反転しない鏡面関係にあり、その鏡一枚を隔ててアナログとデジタルは分割されるわけである。

この鏡一枚が、両者の山の谷間であり、その境界は、天国と地獄の境界でもあるわけだ。人によっては、こちら側が天国、あちら側が地獄。またこちら側が地獄、あちら側が天国。コンピューターの中で、昇天するものもいるだろうし、また、地獄に落ちるものもいる。

ディズニーのアニメ、ミッキーマウスが眠っているうちに鏡の中の世界へと入り来んで、様々な体験をするストーリーがあるが、夢から目覚めたとき、ミッキーは現実へと戻っている。

コンピューターの世界もまた似たような世界で、鏡の向こうの世界は現実のようでもあり、また夢の中のようでもある。しかし、もし、その向こう側へ入り込んで、何か問題を起こしてしまったとしたら。いや、自身に非がなくとも鏡の向こう側から見れば、こちら側は鏡の向こうである。鏡の向こうの誰かが、こちらへきて問題を起こすこともあり、また、悪霊のようにとり憑くこともあるかもしれない。そうなれば、それは、覚めない夢になるかもしれない。

2021年5月22日

PCケースの準備(つづき)

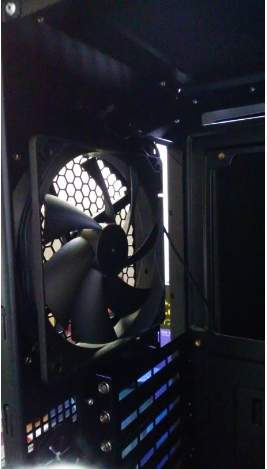

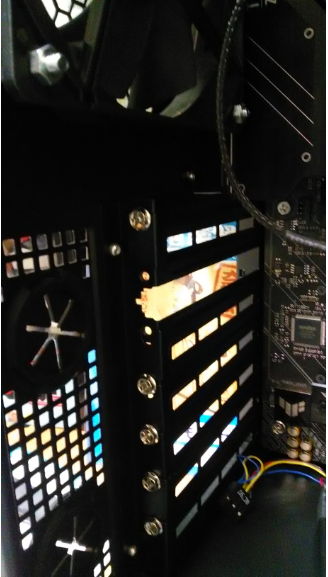

どうしてもウィークデーは、本業の方が忙しくてなかなか作業が進まない。ここを期待して待ってる人はいないと思うが、個人的に楽しむ ラ.空間 でもあるわけだし、あまり気にはしていないが、ほんの一握りの楽しんでいる方がいれば、お待たせしました。 作業を進めます。PCケースの準備は、乗り掛かった船アルカディア号をスペースドックに移動させた後で、前後面の確認、左右側面確認し、側面のパネルを取り外します。後面側上部にある換気ファン(Fig.1)を取り外します。これはのちに、CPUクーラー設置の障害になるので、スペース確保のためです。これを取り外した後、フロント側に移設(Fig.2)。フロント側に上下2基ファンが設置されました。つづいて電源ユニットの設置へ移ります。(左から右へ Fig.1

Fig.2) 作業を進めます。PCケースの準備は、乗り掛かった船アルカディア号をスペースドックに移動させた後で、前後面の確認、左右側面確認し、側面のパネルを取り外します。後面側上部にある換気ファン(Fig.1)を取り外します。これはのちに、CPUクーラー設置の障害になるので、スペース確保のためです。これを取り外した後、フロント側に移設(Fig.2)。フロント側に上下2基ファンが設置されました。つづいて電源ユニットの設置へ移ります。(左から右へ Fig.1

Fig.2)

6)電源ユニットの設置

電源ユニットは cooler-master のV850というバッテリーを採用しました(Fig.1、2)。必要なプラグインケーブルを確認後、これらを電源ユニットに装着した後で(Fig.3)、PCケースに設置していきます。PCケース左側から後面下部に、バッテリー設置スペース(ラ.空間)がありますので、ここへ設置します(Fig.4)。(左から右へ Fig.1

Fig.2 Fig.3 Fig.4)

電源ユニット、作業完了です。 おめでとう!

コーヒーブレイク... コーヒーブレイク...

ラ.空間 というと、いかにもフランス語っぽいが、”空間、スペース”に相当するフランス語は”espace”で”エスパス”のような発音になる。ただ、この単語は男性名詞なので定冠詞は”ラ(La)”ではなく”ル(Le)”となって、 ラ.空間 がちょっとフランス語っぽいというのはそういうことで、”空間”が男性名詞なら”ル.空間”が正しい。ただし、”空間”は男性名詞でも女性名詞でもないので”ラ.空間”という造語は使っても全く問題ない。ちなみに、”espace”に定冠詞がつくと”Le espace”となるが、じっさいには、冠詞と名詞の間は省略されて”L'espace”となる。

2021年5月29日

7)マザーボード設置

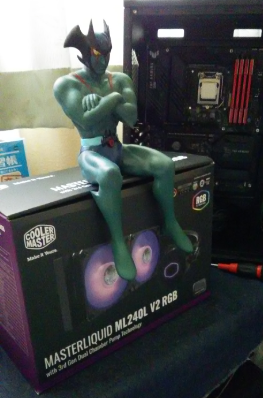

さて、管理者様から週末に頑張って作業してくれればいいというお言葉を頂いたようなので、お言葉に甘えて、作業を進めていきたいと思います。え~、本日は、お目付け役に デビルマン様が来られているので始めに紹介しておきます。

デビルマンに睨まれてると、手が抜けませんね。では、はじめます。完成したマザーボードを設置する場所の確認作業。PCケースのマザーボード設置場所の確認と(Fig.1)、スペーサー位置の確認。スペーサーはマザーボードを浮かせる突起部品ですが、9個あるので、その位置が、マザーボードの固定ねじ穴の位置に合っているか。位置がずれていれば、取り付けできないので、ここを確認。ちゃんと合ってます。スペーサーも9個ちゃんとありました。固定ねじが、若干不揃いでしたが、問題なく固定できました(Fig.2

Fig.3 Fig.4)。(左から右へ Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4)

8)HDDの選択

HDDの選択ですが、8TBと6TBの2台用意しました。設置ですが、PCケースがHDD固定タイプではなく、収納タイプになっているようなので、固定作業はいらない、ということで、9)HDDの設置は省略。つづいて、10)水冷式CPUクーラーの設置へと移ります。

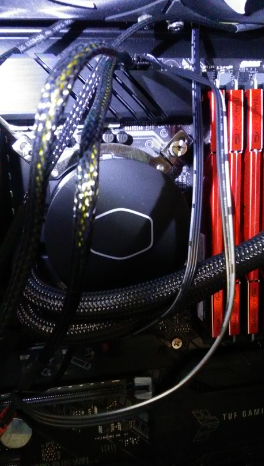

10)水冷式CPUクーラーの設置

CPUクーラーは cooler-master の ML240L V2 RGB という機種を採用。まず、部品を確認。ラジエターにファンを取り付ける作業から始めます。ファンはダブルで、付属の長ねじでそれぞれ4隅を固定。

つづいて、マザーボード側の確認。水冷ヘッドの取り付け用に、付属のリテンションを取り外す、かと思いきや、固定穴が設置されているタイプで、その作業は省略。PCケース天井に取り外し可能な天井板が2枚、外し、ラジエター本体設置部位を確保。つづいて、マザーボード境界にある配線プラグに前もって配線。配線作業は最後になるわけではなく、実際のところ、各所の作業と並行してやらなければならない(Fig.1)。PCケース外側(マザーボードの裏側)へ回り(Fig.2)、水冷ヘッド固定用のバックプレートを取り付ける(Fig.3)。(左から右へ Fig.1

Fig.2 Fig.3)

ラジエター本体の設置。天井部にラジエター本体を設置します。つづいて、配線に注意しながら、水冷ヘッド取り付け作業(Fig.4)。CPU本体に、付属のCPUグリスを貼付(Fig.5)、そこへ密着させるようにして、水冷ヘッド取り付け固定ねじで固定(Fig.6)。(左から右へ Fig.4

Fig.5 Fig.6)

水冷式CPUクーラー取り付け、完成です! おめでとうございます!

コーヒーブレイク... コーヒーブレイク...

朝焼けの光の中に立つ影は....

「ミラーマン」でミラーマン鏡京太郎は鏡の国の住人の父親と、こちらの世界の母親との間に生まれた息子だが、ミラーマンである父親の力を受け継ぐ。京太郎は鏡を介して超人ミラーマンに変身できるが、鏡から鏡へと自在に移動もできる。

この物語は、ただの空想特撮で、子供向けの荒唐無稽なお伽話だと考えられがちだが、鏡であるモニターを隔てたコンピューターの世界を考えたとき、まったくの作り話どころか、現実に存在しうる話として解釈もできる。ありがとう、石田さん。

コーヒーがうまい朝より.....

copyrights 1971 円谷プロ、vap

2021年5月30日

11)配線作業

さて、配線作業である。ここまでは、比較的順調に進めてきているわけだが、問題はここからである。おそらく、多くの人がここで壁を感じるのではないだろうか。じつは、作業を始める前から予想はしていたが、配線作業が最も手間がかかる作業だと思う。というのは、マザーボードや、PCケース、電源、CPUクーラー、それぞれ、どういう機種を選択するかで、配線作業に影響があるからだ。周辺機器の増設などでも、配線作業が要になる。ということで、作業に取り掛かる。

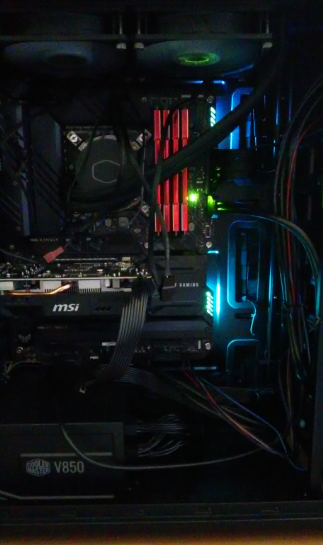

CPUクーラーの配線作業から、マザーボードへの電源供給になるユニット24ピンのATXケーブルをマザーボードEATXPWRコネクタに装着(Fig.1)。8ピンEPS12V電源ケーブルをEATX12V_1コネクタに接続(Fig.2)。フロントファン電源ケーブルをCHA_FAN3コネクタに接続(Fig.3)。(左から右へFig.1

Fig.2 Fig.3)

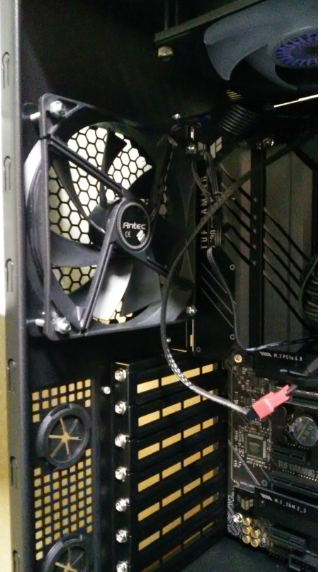

ここまでの作業で、フロント部へ移設していた換気ファンが、リア部にスペースが取れることが判明、再度、リア部へ移設しなおす(Fig.4)。つづいて、その配線(Fig.5)。(左から右へFig.4

Fig.5)

これで、ここまでのパーツの配線作業をほぼ終了。以下は、記念撮影になります(左:後面より、右:内部より)。配線作業を通して、ひとつの法則を発見したのは、今回の収穫だったかな。

つまり、どういうことかというと、配線とはひとつの完成された体系でなければならない、ということになるか。したがって、出来上がった配線は、整然として静かであり、美しさを伴う。まさにオペレーション終了、と同じだろうな。

コーヒーブレイク... コーヒーブレイク...

ミラーマンとの再会

ミラーマンとの再会は、ひとつの転機になったような気がするな。いま、石田さんはもう鬼籍に入られているのがちょっと寂しいが、また、ミラーマンを追いかけて行ってみようかと思う。じつは、かなり前に購入してあったDVD、途中までしか観てなくて、最終話まで、まだ半分くらいのエピソードがそのままになっている。これから、少しずつ楽しんでいきたい。

2021年5月31日

配線作業を続ける。PCケース全面のパネルから延びる配線群。USB、ヘッドホン音声端子、主電源スイッチ類。これらの配線を確認。マザーボードマニュアルを参照しながら、これらの配線を配置、接続した。

すべての配線作業を終えたところで、ミラーマンと一緒に記念撮影。めでたいことである。

ミラーマンフィギュアは、先に紹介したDVDに付録としてついていたものだ。ずっと開封せずに10年ほど眠ったままだったが、ようやく日の目を見た。これも石田さん他、「ミラーマン」スタッフの遺徳のおかげである。いつ開封するかと、時折思い出すことがあったが、そのままで今日に至ってしまった。今回、思いがけなく、その機会を得たことは、まことに感極まるものがある。あらためて、感謝したい。

12)グラフィックボード設置

ここまでの作業で、マザーPCはほぼ完成といってもいいのだが、パフォーマンスを補強する意味でグラフィックボードは、あれば、虎に翼、鬼に金棒、なおいい。nVIDIA のAERO

ITX GEFORCE GTX 1650 を採用。ここは後付けで、さらにハイスペックなものに変更も可能なので、ミドルクラスのものを選択した。

PCケースの拡張スロットカバーを外し(Fig.1)、CPUソケットに一番近い上部のスロットを確認したところ(Fig.2)。ここに、グラフィックボードを設置。外したスロットカバーから映像端子が顔を出すようにセットする。PCI

Expressx16 の右側にあるロックをオープンにした状態で、グラフィックボードをスロットに装着。しっかり装着されれば、ロックは自然にかかるようになっている。固定ねじを締めて、グラフィックボード装着完了。補助電源のケーブルをセットして作業終了。

グラフィックボード設置完了。これで、12)までの作業すべて終了です。このあとは、周辺機器の整備になります。作業終了を記念して撮影、デビルマンにミラーマン、見守ってくれてありがとう。

管理者様から、週末、頑張ってくれればいいとお言葉を頂いたおかげで、5月の最終週、ウィークエンド時間が持てたことで、5月の末日、ひとまず一連の作業を終えることになった。めでたいことである。

コーヒーブレイク... コーヒーブレイク...

13)周辺機器設置

モニター、キーボード、マウス...周辺機器を接続、電源バッテリーにコード接続。配線を確認して、主電源をON。マザーPC始動、モニターも無事起動することを確認した。ここからは、プレゼン領域にはならないので、以上で一連の作業終了です。

コーヒーを頂いて、一息つくことにする。

2021年6月1日

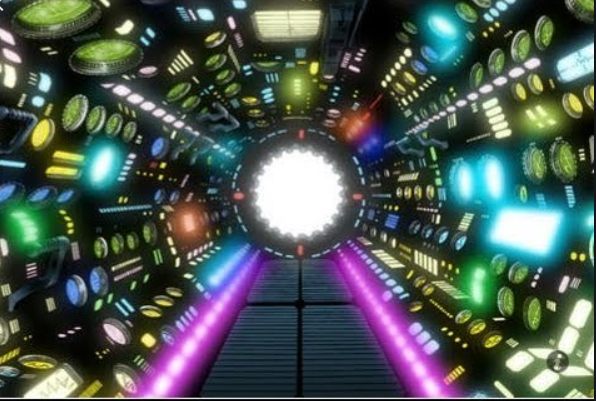

マザーPC 起動。CPUファンが静かに回る。振動も音もほとんどない。内部では、静かだが妖艶な光を放ち 底知れない潜在力を秘めながら、鏡の国でその力を解き放たれる時を待っている。そんな輝きだ。

そうだ、お前に名前を授けよう。

「鏡(Kagami)」

めでたいことである。

2021年6月3日

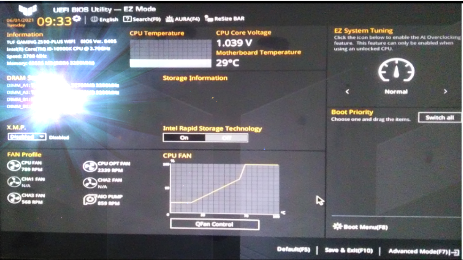

「鏡Kagami」 初回始動時の UEFI BIOS monitor です。現在順調に運行中。

現在は、HDD(Western Digital) 8TB、HDD(BarraCuda) 6TB、 PIONEER BD-RW(ブルーレイDVD) 増設しているので、中央の Storage-information に表示があります。

ということで、開発担当(私トチロー)の役目は果たせたと思うので、いったんプレゼンは終了いたします。ここから先の作業は、管理者様のご意向に従って進めていく予定ですので、プレゼンに値するかは、私の判断を超えていますので、あしからず。

2021年11月1日

”鏡Kagami” 始動。メモリー130GBのスーパーコンピューターだ。OSもLinuxをインストール完了。Landcell.ラ.空間.jpのマザーコンピューターとして働いてくれるだろう。よろしく頼む。

”鏡 Kagami” 基本スペック ”鏡 Kagami” 基本スペック

- CPU : intel corei9 10th.gen.

- CPU.cooler : masterliquid ML240L v2 RGB

- Motherboard : ASUS Z590-Plus wifi

- Memory : ELITE 32GB x 4 (128GB + 2GB) 130GB

|